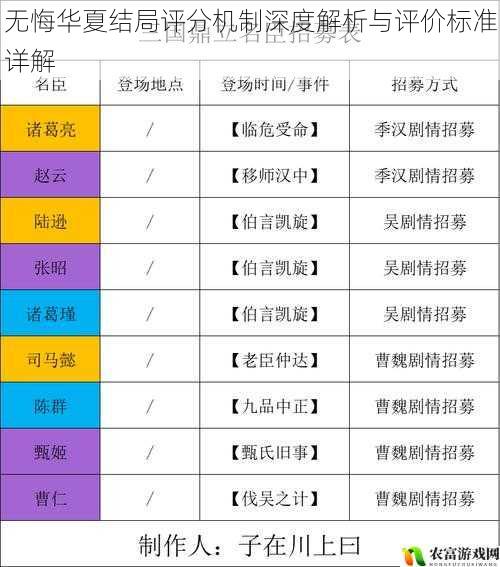

无悔华夏结局评分机制深度解析与评价标准详解

作为一款以华夏历史为背景的策略类游戏,无悔华夏通过复杂的决策系统和多线叙事架构,为玩家提供了沉浸式的历史模拟体验。其结局评分机制作为核心设计之一,不仅影响着玩家的策略选择,更成为游戏深度与可玩性的重要支撑。将围绕该评分系统的底层逻辑、评价维度及设计理念展开专业解析。

评分机制的底层架构:动态平衡与历史拟真

无悔华夏的结局评分并非简单的数值累加,而是基于"历史发展可能性"的加权算法系统。该系统通过三个核心模块构建:基础发展度(包含经济、军事、文化等常规指标)、历史契合度(决策与史实轨迹的吻合程度)、特殊事件完成度(关键历史节点的还原或改写)。这三个模块的数值并非独立计算,而是通过动态权重系数形成网状关联。

以"商周更替"剧本为例,若玩家选择强化商纣王统治,系统会提高"特殊事件完成度"的权重,因为这与史书记载的既定走向相悖;反之若推动西周崛起,则"历史契合度"的权重自动提升。这种动态调节机制既保证了历史还原的基准线,又为架空叙事保留了空间。

多维评价标准的交互影响

1. 历史轨迹契合度(权重30%-50%)

该维度通过事件链匹配算法进行评估。玩家在"迁都决策""制度改革""外交策略"等关键节点的选择,会与数据库中的历史原型进行相似度比对。值得注意的是,系统并非要求完全复刻史实,而是考察决策逻辑的合理性——例如玩家若在战国时期推动合纵连横,即使具体操作与史书记载不同,只要符合地缘政治规律仍可获得较高评分。

2. 文明发展完整度(权重25%-40%)

涵盖农业、手工业、军事科技等12个子系统的协同发展评估。系统采用"木桶效应"计算模型,不仅关注单项指标峰值,更重视各领域发展的均衡性。例如秦汉剧本中,过度发展军事导致民生凋敝的玩家,虽然可能达成统一结局,但会触发"暴秦重现"的负向修正系数。

3. 特殊成就解锁量(权重15%-30%)

包括隐藏事件触发、历史人物羁绊、文物收集等非线性内容。该维度采用动态阈值设计,根据剧本时长自动调整预期值。如在"三国鼎立"剧本中,前50回合解锁3个特殊成就即可达标,而超过100回合的长期攻略则需要达成5个以上成就才能获得同等评分。

隐藏修正机制的设计巧思

在显性评分标准之外,游戏植入了多项隐性修正参数:

争议与突破:评分机制的双刃剑效应

该评分系统在提升策略深度的也引发部分玩家的适应性争议。硬核玩家赞赏其"拒绝速通套路"的设计哲学——据统计,达成S级结局的平均尝试次数为4.7次,显著高于同类游戏。但对休闲玩家而言,隐藏规则的复杂性可能造成理解门槛,例如"边疆安定度"指标实际包含民族融合、驻防轮换等5个子项,这些信息并未在UI界面明确展示。

开发团队通过版本迭代逐步优化透明度,在1.8版本新增"决策影响预测"功能,以模糊提示(如"此举措可能影响文化传承")替代具体数值披露,既保持了策略深度,又降低了学习成本。这种"引导式晦涩"的设计平衡,恰恰体现了历史策略游戏的精髓——在已知与未知间寻找决策的艺术。

机制背后的历史模拟哲学

无悔华夏的评分系统本质上是历史可能性的量化实验。开发者通过设置超过200个历史校验点,构建出"有限自由"的决策空间。玩家既不能完全脱离历史规律随意发挥,又能在关键节点体验改变进程的张力。这种设计暗合黄仁宇"大历史观"的叙事逻辑——个体的选择在历史洪流中既重要又渺小。

以"安史之乱"剧本为例,玩家即便提前削弱节度使权力,系统仍会通过经济衰退、边疆动荡等参数进行制衡,避免出现"万能解法"。这种反英雄主义的设计取向,促使玩家在战略规划时更注重长线布局与风险控制。

结语:重新定义策略游戏的评价维度

无悔华夏的评分机制突破了传统策略游戏"数值至上"的框架,开创性地将历史仿真度、叙事连贯性、系统平衡性纳入综合评价体系。其设计价值不仅在于提升游戏性,更在于构建了一个动态的历史实验室,让玩家在虚拟时空中体验历史发展的复杂性与多变性。这种将学术思维融入游戏设计的创新尝试,为策略类游戏的发展提供了新的范式参考。随着AI算法的进一步介入,未来的评分系统或许能实现更深度的历史逻辑模拟,但无悔华夏已然在这个探索方向上树立了重要里程碑。