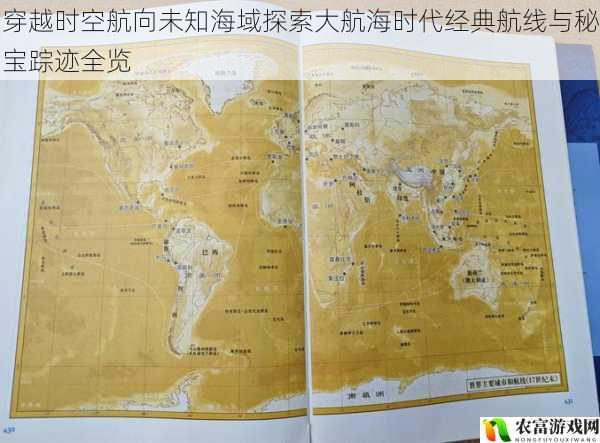

穿越时空航向未知海域探索大航海时代经典航线与秘宝踪迹全览

十五世纪末至十七世纪中叶的"大航海时代",是人类文明史上最富传奇色彩的篇章。这场由地理认知突破与技术进步共同推动的全球探索浪潮,不仅重构了世界海图,更在浩渺汪洋中埋藏了无数未解之谜。以时空穿越的视角,系统梳理大航海时代的经典航线网络,并解析其中蕴含的秘宝传说背后的历史真相。

经纬交织的黄金航道

1488年迪亚士船队绕过非洲南端的风暴角(后改名好望角),标志着旧大陆边缘航行的终结与新航路的开启。达伽马舰队于1498年抵达印度卡利卡特港的航线,将欧洲与亚洲的香料贸易从陆路驼铃转为海上风帆。这条全程1.3万海里的航线,利用印度洋季风规律建立周期性航行体系,葡萄牙航海家创造性地采用"之"字形逆风航行技术,使年均香料运输量达到威尼斯商人百年积累的30倍。

哥伦布1492年的跨大西洋航行则开辟出全新的地理维度。其舰队通过系统运用等纬线航行法,在缺乏经度测量技术的困境下,依靠天体观测与航位推算法,最终建立连接欧美的永久性海上通道。西班牙随后发展的"宝船舰队"制度,通过哈瓦那-韦拉克鲁斯-塞维利亚三角航线,形成跨大西洋贵金属运输网络,单艘盖伦帆船可载运价值相当于当时英格兰全年财政收入的黄金。

沉船迷雾中的财富密码

1622年9月4日,西班牙"阿托卡夫人号"在佛罗里达海峡遭遇飓风沉没,船上装载的47吨秘鲁白银、114箱翡翠和35公斤黄金,使其成为现代打捞行业最著名的"沉船圣杯"。1985年考古学家梅尔·费雪团队通过研究海流模型与西班牙档案馆的货物清单,历时16年最终定位沉船,出水文物估值达4.5亿美元。

太平洋航线上的"圣玛格丽塔号"沉船则隐藏着更复杂的财富密码。1601年该船从马尼拉返航时遭遇台风沉没,船载中国瓷器上的墨书标记与墨西哥银币上的戳记相互印证,揭示出"马尼拉大帆船"贸易中白银与丝绸的等值交换体系。2015年深海机器人打捞出水的青花瓷器中,发现混装的日本武士刀与墨西哥可可豆,证实了早期全球化贸易的多元性。

航海技术革命的双重轨迹

航海仪器的发展轨迹揭示着技术突破的辩证过程。约翰·哈里森在1735年发明的H1航海钟,通过双金属片温度补偿装置,将经度测量误差从300海里缩小到30海里。但这项革命性发明在40年间未被广泛采用,直到库克船长在第二次环球航行中验证其可靠性,才彻底终结"经度难题"。

船舶设计进化则展现着经验与科学的博弈。葡萄牙克拉克帆船的高艏楼设计,虽有利于抵御大西洋风浪,却造成重心过高易倾覆的缺陷。荷兰弗鲁特商船通过降低干舷、扩大货舱的创新,在牺牲战力的同时将运输成本降低40%,这种"功能特化"理念深刻影响着现代船舶设计哲学。

秘宝传说的现实映射

黄金国"传说推动着地理大发现的进程。1532年皮萨罗征服印加帝国后,欧洲探险家持续百年在南美丛林寻找镀金人传说,却意外发现波托西银矿。这座"魔鬼的矿山"海拔4800米,其白银产量占全球总量的60%,矿道内保存的16世纪汞齐法冶炼装置,至今仍可辨识出印加工匠的技术改良痕迹。

航海图的加密符号系统则暗藏玄机。1483年版托勒密世界地图在好望角位置标注的"此地有麒麟",经光谱分析发现是覆盖在原有水文标记上的装饰性图绘,这种信息伪装术既保护航线机密,又满足王室对异域奇观的想象需求。现代学者通过对比不同版本地图的笔触差异,已成功破译出31处隐蔽航路标记。

当我们凝视大英博物馆的星盘、里斯本海事博物馆的波特兰海图,或是巴拿马运河博物馆的沉船瓷器,这些物质遗存不仅是历史的见证,更是人类突破认知边界的永恒印记。从GPS卫星到深海探测器,当代探险者仍在续写着大航海时代的精神史诗——在已知与未知的边际,永远存在着值得探索的奥秘。正如麦哲伦船队文书皮加菲塔在环球航行日记中所"我们航行的不是海洋,而是人类认知的深度。