轰轰地平线值得体验吗 特色玩法与游戏亮点深度解析一览

在开放世界游戏持续迭代的当下,轰轰地平线以独特的科幻废土世界观与复合型生存玩法引发关注。这款由波兰工作室Rough Horizon研发的跨平台作品,将机甲驾驶、动态生态、生存建造与非线性叙事熔于一炉,创造了充满工业美学的末日世界。将从核心机制、创新亮点及适配人群三个维度,解析其独特价值。

动态开放世界:重构生存法则的底层逻辑

区别于传统开放世界的静态场景设计,轰轰地平线通过引入“熵变生态系统”实现环境逻辑的质变。游戏中的天气系统不仅是视觉元素,而是深度绑定物理规则——沙暴会加速机械载具的零件损耗,酸雨侵蚀玩家建造的庇护所,而极寒气候下能源核心的运转效率将下降40%。这种设计迫使玩家从“资源收集者”转变为“环境解读者”,需根据实时气象数据调整行动策略。

地图探索机制同样打破常规。开发者采用“碎片化地标”替代传统问号清单:坍塌的通讯塔可能隐藏着加密数据库,废弃工厂的破损管道暗示地下避难所入口。这种设计强化了探索的不可预测性,配合动态昼夜循环中变异生物的迁徙规律,形成了独特的风险收益评估体系。

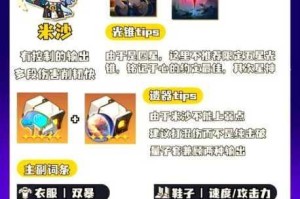

载具改装系统:工业美学的策略性表达

作为核心玩法支柱的模块化载具改装,实现了战术深度与艺术风格的统一。玩家可通过收集300余种零件,从动力核心、装甲板到功能性外挂设备进行自由组合。硬核设定在于:载具总重量影响悬挂系统稳定性,能源分配比例决定武器充能速度。例如装配电磁护盾需牺牲20%移动速度,而加装滑翔翼模块能让重型卡车完成峡谷飞跃。

战斗系统创新性引入“动态部位破坏”机制。面对巨型机械兽时,精准打击液压关节可使其进入失衡状态,而破坏能源中枢可能引发连锁爆炸。这种设计既考验玩家的射击精度,又需要实时调整武器属性——激光武器对合金装甲更有效,而穿甲弹能突破生物护甲。

生存建造的博弈维度

建造系统突破传统“资源堆砌”模式,发展出“空间拓扑学”建造逻辑。玩家需根据地热分布规划能源网络,依据地形起伏设计防御工事。高级设施如天气干扰塔的建造,需要平衡电磁辐射范围与变异生物感知阈值。当暴雨导致太阳能板失效时,提前建造的风力涡轮机将成为关键救命设施。

资源管理系统引入“熵值衰减”概念:食物腐败速度与温度相关,燃油纯度随时间下降影响发动机功率。这种设定倒逼玩家建立循环产业链——通过净水装置收集雨水,用生化反应堆将有机废物转化为生物燃料,形成可持续的资源闭环。

叙事层面的多维突破

剧情结构采用“记忆碎片重组”的非线性叙事。玩家通过扫描场景中的全息残影、破译机械兽存储芯片,逐渐拼凑文明崩坏的真相。关键抉择点会影响势力关系:修复净水站可能获得流浪者阵营支持,而拆解古代机甲获取稀有零件会激怒守护者组织。

世界观构建融合赛博朋克与柴油朋克美学:生锈的巨型机械与全息投影广告并存,变异生物的金属外骨骼闪烁着生物荧光。这种视觉矛盾性暗喻着科技失控的双刃剑效应,使剧情演进具有哲学思辨色彩。

适配人群与体验建议

对于硬核生存游戏爱好者,轰轰地平线的复杂系统能提供200小时以上的深度体验。其资源管理、环境适应的策略维度,远超方舟:生存进化等传统作品。而偏好叙事的玩家,也能在信息碎片中挖掘出媲美尼尔:机械纪元的悲壮史诗。

但需注意该作存在显著学习曲线:前10小时需要掌握载具物理特性、生态规律等底层规则。推荐使用键鼠操作以精准控制武器系统,建议优先升级扫描仪与零件回收装置提升生存效率。

结语:重新定义生存冒险的边界

轰轰地平线通过动态生态系统、物理化载具改装、拓扑建造等创新设计,将生存冒险品类推向新的战略高度。尽管存在初期上手门槛较高、部分场景加载卡顿等技术瑕疵,但其在系统性深度与艺术表达上的突破,足以载入开放世界游戏的进化史册。对于追求策略挑战与沉浸叙事的玩家,这趟机械与荒野交织的旅程,注定是一次值得全情投入的末日巡礼。