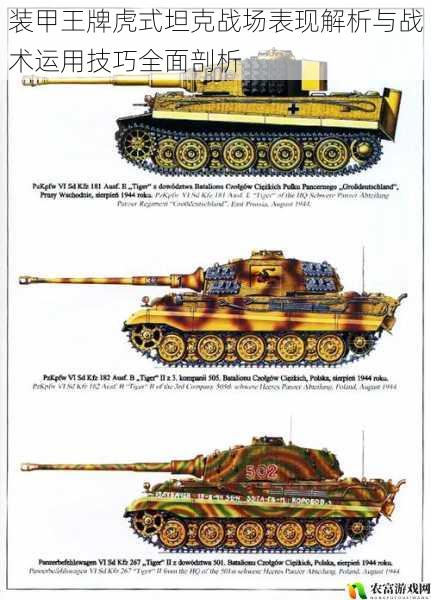

装甲王牌虎式坦克战场表现解析与战术运用技巧全面剖析

技术优势构建战场统治力

虎式坦克(Panzerkampfwagen VI Tiger)作为二战德军重型坦克的巅峰之作,其技术参数在1942年服役时具有压倒性优势。88毫米KwK 36 L/56主炮在2000米距离仍可击穿102毫米均质装甲,这种火力投射能力使得盟军M4谢尔曼、T-34等主力坦克在常规交战距离(800-1500米)完全处于被动。前装甲102毫米/9°的倾斜布局,配合车体侧后装甲82毫米的防护标准,在1943年前形成了绝对防御优势。迈巴赫HL230 P45发动机提供的700马力动力系统,虽使56吨车体达到38公里/小时公路时速,但传动系统精密设计带来的转向灵活性,使其在静态防御中具有战术机动优势。

战术体系中的精准定位

德军装甲兵总监古德里安确立的"装甲拳头"理论,在虎式坦克运用中达到新的高度。每支独立重装甲营(schwere Panzerabteilung)编制45辆虎式,作为战役突击集群的核心力量。1943年库尔斯克会战中,第503重装甲营运用楔形突击队形,在普罗霍罗夫卡地区实现单日摧毁107辆苏军坦克的战果。这种集中使用的原则,充分发挥了虎式坦克的火力密度优势。

远程精确打击战术的成熟运用,使虎式建立起独特的杀伤交换比优势。党卫军第101重装甲营在诺曼底战役期间,利用灌木篱墙地形建立预设射击阵地,米歇尔·魏特曼指挥的虎式车组在维莱博卡日战斗中,创造单车击毁25辆装甲目标的经典战例。该战术强调1500米外首发命中率的训练标准,使盟军装甲部队常未进入有效射程即遭毁灭性打击。

防御作战中的系统化运用

虎式坦克在战略防御阶段展现出特殊价值。1944年东线的纳尔瓦桥头堡防御战中,第502重装甲营运用梯次配置的装甲阻击点,结合88毫米高射炮群构成纵深反坦克体系。每个虎式排控制3-5公里战线,利用光学观瞄设备的优势实施战场遮断。这种弹性防御模式使苏军近卫坦克第2集团军三天内损失坦克214辆,而德军仅损毁虎式坦克11辆。

城市巷战中的特殊改装强化了战场适应性。为应对柏林战役需求,部分虎式加装车体侧裙板与炮塔格栅装甲,防磁涂层(Zimmerit)有效抵御磁性反坦克武器。第503重装甲营在波兹南要塞攻防战中,采用步坦协同战术,由装甲掷弹兵清除反坦克小组,虎式负责摧毁坚固支撑点,这种立体作战模式使德军在兵力劣势下仍坚守要塞达一个月。

机械局限与战略制约

动力系统的可靠性缺陷严重削弱持续作战能力。HL230发动机在复杂地形下易出现过热故障,每百公里作战机动需要8-12小时维护保养。1944年阿登反击战期间,第501重装甲营因传动系统故障导致47%的虎式非战斗损毁。交错式负重轮设计虽提升越野性能,但战场抢修时间比四号坦克多出300%,这对后勤体系构成巨大压力。

战略层面的生产困境加速了技术优势的流失。每辆虎式坦克需要30万工时制造,相当于6辆四号坦克的工时消耗。1943-1945年间总产量仅1347辆,而同期T-34产量达35000辆。这种数量级差异使得虎式无法弥补战线缺口,即便在战术层面保持1:5的交换比,也难以扭转战略被动局面。

装甲战术的范式革新

虎式坦克的战场实践推动了装甲兵理论的重大变革。其火力-防护-机动的三角平衡模式,成为战后主战坦克设计的基准。美军M26潘兴与苏军IS-2重型坦克均参照虎式的设计理念。精确射击战术催生出专职狙击坦克概念,英国百夫长MK5/2配备的20磅炮即延续了远程精确打击思想。

乘员训练体系的重构具有深远影响。德军装甲兵学校制定的虎式车组800小时专项训练大纲,包含实弹射击、故障排除、战术协同等模块,这种专业化培养模式使平均击毁数达80辆的超级王牌车组持续涌现。该训练理念被北约装甲兵学院继承发展,形成现代装甲兵职业化训练体系的基础。

虎式坦克的战场传奇,本质是技术优势与战术创新的共振产物。它既展现了精密武器系统的作战潜能,也暴露出脱离工业基础与战略全局的技术崇拜风险。这种双重性启示,至今仍在影响各国装甲装备的发展路径与作战理论演进。在当代合成化作战体系中,虎式时代的集中使用原则已演变为模块化编组理念,但其追求火力效能最大化的核心逻辑,依然是装甲突击战术的永恒课题。