唐代名相狄仁杰的尊称及其历史渊源与wz答案相关解析

狄仁杰的尊称体系

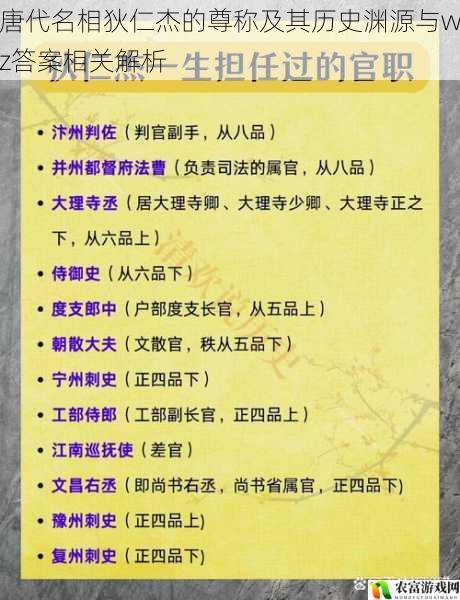

唐代名相狄仁杰(630-700)作为武周时期最具影响力的政治家,其尊称体系呈现出多维度的历史分层。官方文献中,其谥号"文惠"与封爵"梁国公"构成核心尊称,其中"梁国公"源自武则天圣历三年(700年)因其辅政功勋所赐,此爵位既体现唐代"开国县公"的封爵制度,又暗含"栋梁之臣"的政治隐喻。民间则多以"狄公"泛称,这一称谓最早见于中唐笔记酉阳杂俎,反映其形象在庶民阶层的亲切化传播。

值得注意的是,狄仁杰在宋代以后被赋予"文昌星君"的宗教化尊称,此现象与北宋真宗时期(998-1022)道教神祇体系的官方化改造直接相关。据宋会要辑稿记载,大中祥符四年(1011年)朝廷敕封狄仁杰为"文曲星君",将政治功绩与星宿信仰结合,形成独特的文化崇拜现象。

尊称演变的历史动因

狄仁杰尊称体系的嬗变,本质上是不同历史时期政治需求与文化建构的共同产物。武周政权时期(690-705),其"梁国公"封爵的确立,实为武则天平衡李唐旧臣与武周新贵的政治策略。据资治通鉴载,圣历元年(698年)武则天在立储问题上采纳狄仁杰谏言,最终决定还政李唐,此举使狄仁杰成为连接武周与李唐的关键纽带,"梁国公"的封赐实为政治妥协的产物。

宋元时期"神断"形象的塑造,则与司法制度的转型密切相关。元代杂剧狄梁公断案中首次出现"东方福尔摩斯"式叙事,这种文学重构实则反映宋元之际司法体系专业化进程中,民间对"清官"形象的期待。明代成书的狄公案更将此类传说系统化,形成与史实相异的"神探"文化符号。

武周政治语境下的历史定位

在武周政权特殊政治生态中,狄仁杰的功绩主要体现在三个方面:其一,推动酷吏政治转向。据敦煌出土狄仁杰奏疏残卷显示,其在天授二年(691年)任地官侍郎时,通过完善垂拱格修订程序,有效制约来俊臣等酷吏的司法擅断。其二,构建新型人才选拔机制。其创设的"州县举荐-政事堂复核"制度,为张柬之、姚崇等开元名相的崛起奠定基础。其三,促成政权平稳过渡。通过"庐陵王复储"事件的巧妙运作,确保武周政权向李唐王朝的合法性转移。

值得注意的是,狄仁杰的政治智慧体现在对儒家"忠"观念的创新诠释。在请罢百姓西戍疏等文书中,他将"忠君"内涵扩展至"安民",这种思想突破成为武周时期儒学转型的重要例证。

历史记忆的层累建构

狄仁杰形象的历史重构始于晚唐时期。李商隐宜都内人传将其塑造为"李唐守护者",这种叙事成为五代史家编修旧唐书的重要素材来源。北宋欧阳修在新唐书中强化其"社稷之臣"形象,刻意淡化其与武则天的密切关系,这种书写策略实为宋代士大夫重构"忠君"典范的需要。

考古发现为形象考证提供新证据。洛阳出土的久视元年(700年)狄仁杰墓志显示,其实际职务全称为"同凤阁鸾台平章事兼洛州牧",这种"使职差遣+地方实职"的权力结构,印证了陈寅恪提出的"武周政权二元统治体系"理论。墓志中"事则天经纶两朝"的表述,揭示其政治活动的本质在于维持政权延续性而非简单的王朝更替。

狄仁杰尊称体系的历史演变,实为中国传统政治文化中"名实之辨"的典型样本。从武周时期的实权宰相到宋元以后的文化符号,其形象重构始终与不同时代的政治伦理需求紧密相连。当前研究需以狄仁杰奏议敦煌写本等新出文献为基础,结合墓志材料与传世史籍,方能突破文学演绎与史实考辨的认知鸿沟,还原这位"两朝砥柱"的真实历史面貌。