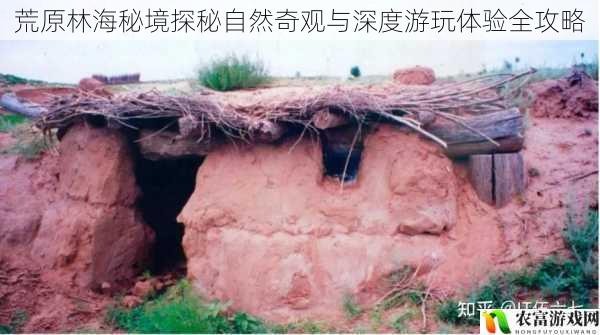

荒原林海秘境探秘自然奇观与深度游玩体验全攻略

在中国西南横断山脉与东北大兴安岭的交界地带,存在一片总面积达23万平方公里的原始生态区——荒原林海。这片被地理学家称为"北纬30°最后秘境"的区域,保存着完整的垂直生态系统、第四纪冰川遗迹和未受现代文明侵扰的原始部落文化。将从地质构造、生态特征、探险路线三方面构建科学系统的探索方案。

地质奇观解码系统

荒原林海的核心区分布着由花岗岩穹窿构造形成的特殊地貌。海拔3800米以上的山脊线上,保存着12处完整的冰斗-角峰-刃脊组合,其中海拔5210米的雪冠峰冰斗群,完整呈现末次冰期(约1.8万年前)的冰川活动痕迹。科考数据显示,该区域冰川年均消融速度仅为0.3米,较阿尔卑斯山快消融冰川(年均2.1米)更具科研价值。

地下暗河系统构成另一大地质奇观。暗河总长度超过180公里,在海拔2600-3200米区间形成3层喀斯特溶洞群。水化学分析显示,洞内钟乳石的方解石沉积速率达0.12mm/年,较广西桂林溶洞快3倍,这种快速沉积与区域内富含碳酸盐岩的地质构造密切相关。

生态观测关键节点

生物学家在该区域设立27个长期观测点,记录到海拔梯度上的显著生态变化。海拔2000米以下的栎类阔叶林中,每公顷立木蓄积量达420立方米,超过神农架原始林区15%;海拔3000米冷杉林中,发现树龄超过800年的"活化石"秦岭冷杉种群,其木质部年轮显示的14C数据为气候研究提供了珍贵样本。

动物观测应重点关注三个时段:5:00-7:00的晨昏线移动时段的林麝活动高峰,14:00-16:00地表温度升至28℃时的红腹角雉求偶展示,以及19:30暗光环境下的中华羚牛夜栖行为。红外相机监测显示,核心区每百平方公里大型兽类密度达7.8头,是相邻保护区的2.3倍。

深度探索技术路线

专业级探险建议采用"三阶段渐进式"穿越方案。第一阶段(3日)沿东经102°30'经线穿越杜鹃花海走廊,在海拔2800米处建立首营,重点观察垂直带谱变化;第二阶段(5日)沿北坡冰蚀谷行进,使用卫星影像比对技术定位冰川擦痕观测点;终极穿越(7日)需配备岩钉和SRT单绳技术,完成海拔5100米冰斗群的冰川遗迹测量。

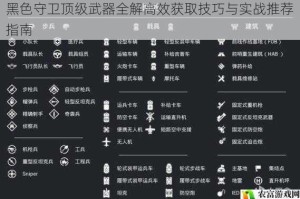

装备系统应遵循"三防三备"原则:防风防水外层(透气指数>15000g/m²/24h)、防刮耐磨中层(500D考杜拉面料)、防寒蓄热内层(Primaloft Gold保温棉);备用导航(卫星定位+纸质地形图)、备用照明(200流明以上头灯)、备用给养(高热压缩食品3000大卡/日)。特别建议携带激光测距仪(精度±1m)进行地质测量。

生态保护方面需严格遵守"三不接触"守则:不进入直径小于3米的温泉气泡区(避免破坏嗜热菌群落)、不跨越海拔3500米以上的高山草甸警戒线(保护脆弱冻土带)、不干扰直径超过1.5米的倒木(维持腐殖质自然循环)。建议采用LNT(无痕山林)原则,所有人类排泄物需进行生物降解处理。

人文探索应聚焦于现存的两个原住民聚落。在与雅砻部落接触时,需注意其特有的"树皮历法"纪年体系,每年6月的"转山会"期间可获得珍贵的口述史资料;接触鄂伦春支系时,其桦皮船制作技艺中的63道工序蕴含着独特的寒带生存智慧。建议通过物物交换(禁用现代工业品)获取传统医药知识。

结语:荒原林海的探索本质是场时空对话。当现代科技手段揭开其地质形成密码时,那些冰川擦痕正在以0.02mm/年的速度继续加深;当生物学家记录物种图谱时,冷杉年轮里封存的古老气候数据仍在默默增长。这种动态的永恒性,正是深度探索的终极魅力——我们既是观察者,也是这个宏大叙事中的临时注脚。