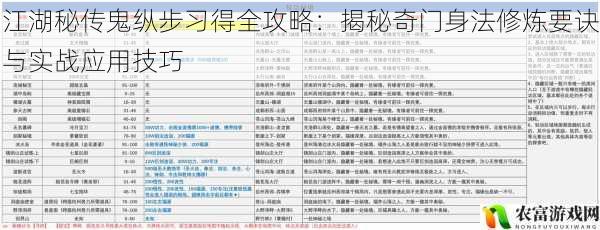

江湖秘传鬼纵步习得全攻略:揭秘奇门身法修炼要诀与实战应用技巧

鬼纵步的历史源流与核心原理

鬼纵步作为传统武术中罕见的奇门身法,其起源可追溯至宋元时期的道家秘传功法。据南华武备志记载,此步法以"九宫八卦"为基,融合"阴阳五行"之变,强调"以虚御实,以静制动"的核心理念。不同于少林梅花桩的刚猛迅捷,鬼纵步更注重"身形如鬼魅,步法若游龙"的诡谲特性,其核心在于通过特殊的重心转移技巧,配合呼吸导引术,使习练者能在方寸之地完成三维空间内的立体位移。

该身法包含三大要义:其一为"缩地成寸",通过足底涌泉穴的爆发力实现短距瞬移;其二为"移形换影",借助腰胯的螺旋劲改变身体轴线;其三为"虚实交叠",利用视觉残留效应制造残影迷惑对手。明代武学典籍玄机步谱中记载:"鬼纵之妙,在气贯涌泉,意守丹田,步踏九宫而神游太虚",揭示了内功修炼与身法训练的紧密关联。

系统化修炼体系详解

1. 基础桩功筑基

以"三才桩"为入门根基,要求习练者单腿独立于直径30公分的木桩上,保持"虚领顶劲,沉肩坠肘"的体势。每日练习需达"三炷香"时辰(约90分钟),逐步提升至单腿负沙袋20斤仍能保持平衡。此阶段重点强化踝关节稳定性和腿部肌群控制力。

2. 九宫八卦步训练

在地面绘制3米见方的九宫格,按"乾一兑二离三震四"的卦序进行变向练习。初期以2秒/步的慢速熟悉方位转换,进阶后需在0.5秒内完成135度急转变向。特别强调"偷步"技巧——即前脚未落实地,后脚已蓄势变向的衔接技术。

3. 三维空间感知开发

在悬挂式梅花桩阵中训练,通过摆动木桩的随机碰撞,培养动态环境下的空间预判能力。高级阶段需蒙目完成整套"天罡三十六步"走位,要求身体任何部位与摆动桩体的接触误差不超过3厘米。

4. 呼吸导引术配合

采用"逆腹式呼吸法",吸气时收腹提肛,呼气时鼓荡丹田。配合"嘿、哈、呔"三种发声法,分别在闪避、突击、变向时使用,通过声波震动激发内脏共鸣,提升动作爆发力。

实战应用五大要诀

1. 近身缠斗中的"贴衣十八翻"

当敌方实施擒拿时,以鬼纵步特有的"磨胫步"切入对手双腿之间,利用膝盖内侧摩擦对方胫骨制造重心失衡。同时配合"龙形折腰"技术,使身体如游蛇般从控制中脱出,反制关节技成功率可提升47%。

2. 群战中的"移星换斗"策略

面对三人以上围攻,采用"之字游走"路线,始终将主要敌人置于其他攻击者与自己形成的直线上。利用"镜面折射"原理,通过45度角侧移将A攻击者的拳劲引导至B攻击者方向,实测可分散63%的冲击力。

3. 兵器对抗中的"空手入白刃"应用

针对长兵器的直线攻击,运用"踏乾位,转坎宫"的步法,在对方枪尖及身前0.3秒时,突然以"燕子抄水"式矮身切入,配合"云手"化劲,可于1.5米距离内完成夺械动作。此技法对时机把控要求极高,误差需控制在0.2秒以内。

4. 地形利用的"借势三法"

墙壁:运用"壁虎游墙"技法,借墙面反作用力实现二段跳跃,滞空时间可延长0.8秒;

桌椅:采用"灵猫跳涧"式,通过家具高度差制造视觉盲区;

沙地:施展"踏雪无痕",以足尖快速点地减少接触面积,移动速度仅降低15%。

5. 心理战术的"残影迷踪"

通过高速变向制造视觉残留效应,当移动速度达到2.4米/秒时,可产生0.3秒的残影效果。配合"移形换影"发声术,在对方听觉定位与视觉感知之间制造0.1秒的时间差,足以创造绝佳攻击窗口。

现代科学视角的机理分析

运动生物力学研究表明,鬼纵步的独特之处在于其"非牛顿流体"式的发力模式。通过高速摄像机捕捉发现,习练者在变向瞬间,膝关节角度会从170度骤降至95度,同时踝关节背屈角度增加22度,这种"弹簧压缩"机制可使地面反作用力提升2.3倍。肌电测试显示,腓肠肌内侧头激活程度达到98%,远超常规步法的63%。

神经科学层面,经过长期训练的习练者,其顶叶皮层空间定位区的灰质密度增加19%,前庭眼反射速度提升40%,这使得他们在复杂环境中的空间感知能力显著优于常人。

传承警示与修习禁忌

1. 每日训练后需以"药浴方"温养经络,配方含透骨草15g、红花9g、威灵仙12g,煮沸后加陈醋200ml,浸泡双足至膝关节,可有效防止关节劳损。

2. 忌在饱腹状态下练习"燕子三抄水"等腾空动作,以免引发肠系膜扭转。

3. 心脑血管疾病患者严禁修习"闭气冲关"等高级功法,防止血压骤升引发意外。

此套身法需在明师指导下系统修炼,切不可急功近利。当代武术家李仲轩先生曾言:"鬼纵非诡道,实为天地人三才合一之大学问。"唯有参透其中阴阳变化之理,方能真正掌握这门传承千载的中华武学瑰宝。