雕虫小技虫字溯源考辨 探析古代虫书篆刻技艺与成语本义流变轨迹

雕虫小技"作为中国传统文化中常见的贬义成语,其本义与流变轨迹始终存在认知偏差。从古文字学视角切入,以"虫"字溯源为基点,结合出土文献与传世典籍,系统考辨虫书篆刻技艺的工艺价值,揭示成语本义被遮蔽的历史真相。

虫字本相:从甲骨毒虫到礼器纹饰

甲骨文中的"虫"字初作三歧首的象形文字,特指毒虫。说文解字释"虫"为"一名蝮",段玉裁注引尔雅确指为毒蛇。西周金文中,虫字开始呈现艺术化演变,毛公鼎铭文中"虩"字所含虫部已具装饰意味。至春秋时期,青铜器纹饰中的蟠螭纹、虺龙纹大量出现,工匠将虫形抽象为蜿蜒的曲线符号,这种艺术加工为虫书的诞生奠定了基础。

湖北随州曾侯乙墓出土的尊盘,其器身遍布由虫形纹饰构成的铭文,证实战国时期虫书已发展成熟。这些铭文中的"虫"部多作卷曲的勾连形态,既保持文字的可辨识性,又兼具装饰功能。马承源在商周青铜器铭文选中指出,此类虫书实为工匠将文字符号与图腾崇拜相结合的创造性转化。

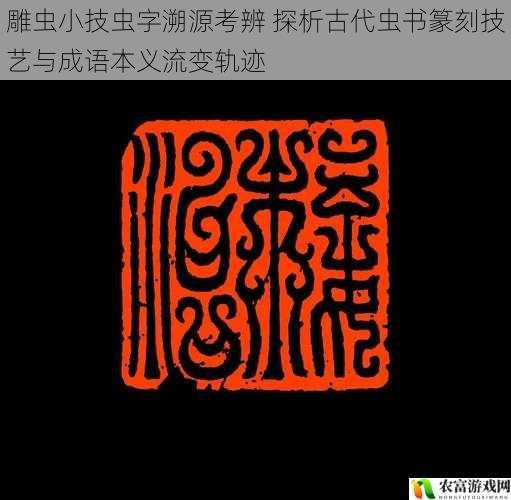

虫书技艺:青铜时代的微雕绝技

春秋战国时期的虫书篆刻,是集铸造、雕刻、书法于一体的复合技艺。越王勾践剑的鸟虫书铭文,每字高度不足3毫米,却能在青铜剑身呈现流畅的虫形笔画。上海博物馆藏战国楚简中,可见用毛笔书写的虫书墨迹,证明其技艺体系包含书写与铸造两个维度。据考工记"筑氏为削"记载,制作此类微型铭文需经制模、翻范、熔铸等二十余道工序,其技术难度远超常规金文铸造。

虫书篆刻的审美创造体现在空间布局的巧思。安徽寿县出土的蔡侯申铜器群,其器盖中心的"蔡"字虫书作盘旋上升之势,四周铭文依器形弧度渐次展开。这种立体化的空间处理,使静态文字产生动态美感。容庚在鸟书考中统计,现存先秦虫书器物中,87%的铭文布局与器物形制形成有机配合,展现古代工匠卓越的设计智慧。

成语误读:从扬雄批判到文化偏见

雕虫小技"语出扬雄法言·吾子,原指辞赋创作的技巧性追求。唐代李善注文选时误将"虫"解为虫书,导致后世混淆。敦煌遗书P.2524号语对残卷中,"雕虫"仍作文学创作解,可见初唐时期尚未产生技艺层面的贬义。转折发生在盛唐之后,张怀瓘书断贬抑虫书为"巧涉丹青,工亏翰墨",反映士大夫阶层对工艺技术的轻视。

这种误读本质是文人话语对工匠文化的压制。宋代宣和书谱将虫书归入"杂体",明代项穆书法雅言更斥为"邪魔外道"。但考古发现显示,直至明清,宫廷造办处仍保留虫书篆刻技艺,故宫博物院藏乾隆御制碧玉册,其边栏纹饰即承袭战国虫书遗韵。这种技艺传承与文人评价的背反,凸显传统文化中"道""器"对立的深层矛盾。

在当代非物质文化遗产保护视野下,重新审视"雕虫小技"的语义流变,不仅关乎传统工艺的价值重估,更涉及文化话语权的历史重构。当湖北荆州楚墓出土的战国木牍上,那些灵动婉转的虫书文字穿越时空与我们对话时,或许应该摒弃千年偏见,还技艺以尊严,予工匠以公正。