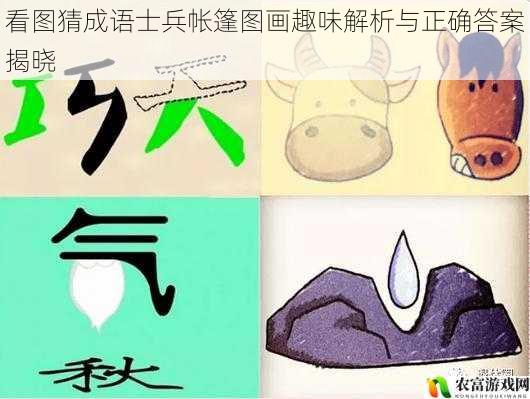

看图猜成语士兵帐篷图画趣味解析与正确答案揭晓

近日,一款以"士兵与帐篷"为谜面的看图猜成语游戏引发热议。这幅简笔画以简洁线条勾勒出古代军营场景:头戴缨盔的士兵正在搭建营帐,远处可见连绵的帐篷群。这幅看似寻常的图画,实则暗含中国古典军事智慧与文化密码的深层联结。正确答案"安营扎寨"四字背后,折射出中国古代军事制度、汉字造字智慧与成语典故的完美交融。

图画元素中的军事智慧

画面中士兵的缨盔形制暗合宋代武经总要记载的"范阳笠"形制,这种笠盔顶部红缨可作身份标识,随风摆动兼具观测风向功能。帐篷的三角支撑结构源自墨子·备城门记载的"井字形"营帐搭建法,这种结构抗风性强,便于快速拆装。士兵弯腰固定地钉的动作,生动再现吴子兵法"军行如林,止如丘山"的布阵要求。

帐篷群的排列方式遵循古代"营中有营"的防御理念。主将大帐位于八卦方位中的"离位",对应周易"离为火"的卦象,既符合向阳取暖需求,又暗含"以火德克金"的兵阴阳思想。粮草帐篷与兵器帐篷的间隔布局,印证了李卫公问对中"粮械分置,防火防盗"的驻军规范。

士兵服饰的甲片纹路采用鱼鳞状排列,这种设计最早见于战国曾侯乙墓出土皮甲。画面左下角隐约可见的鹿角木栅,正是六韬·虎韬记载的防御设施"拒马"雏形。这些细节共同构建起一个符合古代军事规范的临时营地全貌。

成语结构的文化解码

安营扎寨"四字浓缩了古代行军智慧。"安"字宝盖头象征营帐顶部,女字底暗含"稳固"之意,甲骨文中本作房屋安定解。"营"字双火为形,说文解字释为"市居也",特指军队临时驻地。"扎"字提手旁与乙字组合,生动表现用绳索捆扎的动作过程。"寨"字从木从塞,金文字形为木栅围护的营地,引申为防御工事。

与同类型军事成语相比,"安营扎寨"强调动态过程:"安"指选择合适地形,"营"是规划营地布局,"扎"为具体搭建动作,"寨"则完成防御体系。这种四位一体的表述方式,在孙子兵法"军行有险,驻营有法"思想中能找到对应理论。

成语演变过程中,"安营"与"下寨"常拆分为独立军事术语。明代纪效新书记载:"每至戌时,安营者定方位,下寨者立栅栏",说明二者本为前后工序。成语的合并使用,体现了语言发展的经济性原则。

历史长河中的驻军智慧

考古发现证实,殷商时期军队已形成"师次"制度,甲骨文"次"字即象形军队驻扎。周代司马法规定:"三十里一舍,五十里一宿",建立了最早的驻军间距标准。汉代居延汉简中的"日迹簿",详细记录了边防部队每日的扎营巡查制度。

三国志记载诸葛亮"五月渡泸"时,"依山傍水结四十余寨",这种布局既保证水源供应,又利用山势形成天然屏障。明代戚继光在纪效新书中创新提出"车营"概念,将战车围成环形防御阵地,开创了机动防御的新模式。

现代军事考古发现,敦煌悬泉置遗址完整保留了汉代驿站的驻防体系。遗址中马厩、粮仓、瞭望塔的布局,与成语"安营扎寨"蕴含的"功能分区"思想完全吻合,印证了古代驻军智慧的科学性。

这幅"士兵帐篷"图画的价值,远超普通的语言游戏范畴。它像一把打开传统文化宝库的钥匙,让我们在解谜过程中,得以窥见中国古代军事制度、汉字演变、成语典故三位一体的文化体系。当现代人用指尖划过屏幕猜测答案时,实际上正在完成一场跨越千年的文化对话。这种将知识娱乐化的传播方式,为传统文化传承开辟了新路径,使沉睡在典籍中的智慧焕发出新的生机。